鍋島緞通のあゆみ

鍋島緞通。この風雅な響きをもつ敷物は佐賀が発祥の地。 誕生したのは、今から300有余年前、江戸元禄年間(1688年~1704年)のことで、中央アジアからトルコ、中国などを経由しこの佐賀の地に技術が伝わったといわれています。

鍋島緞通。この風雅な響きをもつ敷物は佐賀が発祥の地。 誕生したのは、今から300有余年前、江戸元禄年間(1688年~1704年)のことで、中央アジアからトルコ、中国などを経由しこの佐賀の地に技術が伝わったといわれています。 その当時の様子は、佐賀県佐賀市扇町の苗運寺にある緞通碑(明治17年)に見ることができます。それによると、農業を営んでいた古賀清右衛門の家にかつて外国人より氈の織り方を習ったという使用人がおり、清右衛門が試みに織らせてみるとこれが美しく、みずから学んでその織り方を習得し、十二軒に織り方を伝授したと書かれています。

その当時の様子は、佐賀県佐賀市扇町の苗運寺にある緞通碑(明治17年)に見ることができます。それによると、農業を営んでいた古賀清右衛門の家にかつて外国人より氈の織り方を習ったという使用人がおり、清右衛門が試みに織らせてみるとこれが美しく、みずから学んでその織り方を習得し、十二軒に織り方を伝授したと書かれています。 また、佐賀藩三代藩主鍋島綱茂候はその評判を聞きおよんでよろこび、扶持米を与えて技術を保護し、佐賀藩御用となり、一般への売買が禁止されたといわれています。江戸時代この敷物は「扇町紋氈」「花毛氈」と呼ばれていました。なお、当時より素材は木綿で、佐賀県白石の干拓地で栽培されていた上質の綿を使っていたといわれています。

また、佐賀藩三代藩主鍋島綱茂候はその評判を聞きおよんでよろこび、扶持米を与えて技術を保護し、佐賀藩御用となり、一般への売買が禁止されたといわれています。江戸時代この敷物は「扇町紋氈」「花毛氈」と呼ばれていました。なお、当時より素材は木綿で、佐賀県白石の干拓地で栽培されていた上質の綿を使っていたといわれています。 明治時代になると鍋島緞通は一般への販売が開始され、大島貞七という実業家が大々的に販売を手がけていき、明治6年(1873年)にはウィーン万国博覧会にも出品されています。

明治時代になると鍋島緞通は一般への販売が開始され、大島貞七という実業家が大々的に販売を手がけていき、明治6年(1873年)にはウィーン万国博覧会にも出品されています。 大正時代には吉島正敏商店(大正元年~)、原田商店(大正7年~昭和30年)、と鍋島緞通製造販売を家業とする商店が2軒できました。

大正時代には吉島正敏商店(大正元年~)、原田商店(大正7年~昭和30年)、と鍋島緞通製造販売を家業とする商店が2軒できました。 これが鍋島緞通のルーツです。

これが鍋島緞通のルーツです。 以来300有余年、佐賀藩鍋島家御用の「格」と歴史が磨き上げた「洗練」という名の「技」を平成のこの時代まで鍋島緞通は大切に継承されてきました。

以来300有余年、佐賀藩鍋島家御用の「格」と歴史が磨き上げた「洗練」という名の「技」を平成のこの時代まで鍋島緞通は大切に継承されてきました。

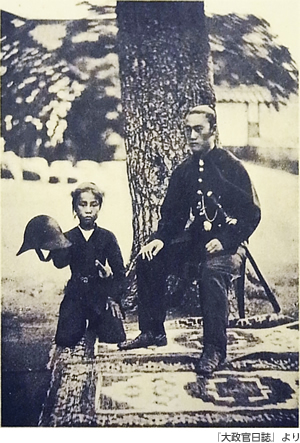

吉島家のあゆみ※画像をクリックすると拡大します

-

大正元年

吉島正敏(弊社創業者)が佐賀市赤松町にて創業

-

昭和13年

吉島正清(弊社2代当主)と義子結婚

-

昭和29年

佐賀市より久留米市へ操業の地移転

その後一時緞通製作中断

-

昭和42年

吉島伸一(弊社3代当主) 母 義子と操業再開

-

昭和52年

佐賀県立博物館「鍋島更紗・緞通」展を開催

-

昭和56年

福岡県特産工芸品に指定を受ける

-

昭和57年

第六回全国伝統的工芸品展通商産業省 生活産業局長賞を受賞

-

昭和60年

吉島義子 伝統的工芸品産業功労者として表彰を受ける

-

平成4年

佐賀県立美術館「鍋島緞通もめんの華」展を開催

-

平成8年

第二十回全国伝統的工芸品展商工中金理事長賞を受賞

-

平成13年

吉島伸一 第21回伝統文化ポーラ賞を受賞

-

平成14年

佐賀市唐人町に鍋島緞通ギャラリー[緞~dan]開設

-

平成15年

佐賀県伝統的地場産品に指定を受ける

-

平成18年

佐賀市赤松町に吉島家緞通ミュージアム 開館

吉島家緞通ミュージアム 佐賀市都市景観賞受賞

-

平成21年

吉島一隆(弊社4代当主)第33回全国伝統的工芸展新人賞を受賞

-

平成22年

佐賀県立美術館にて

中国故宮博物院の緞通と日本の緞通展 開催

鍋島緞通吉島家100周年記念事業

鍋島緞通への想い

鍋島緞通吉島家は、大正元年に佐賀市赤松町に創業いたしました。その後は、紆余曲折を繰り返しながら、昭和29年(1954年)には操業の地を福岡県久留米市に移転し、伝統の灯を守り続けてまいりました。平成18年(2006年)に関係各所のご尽力のもと、創業の地、佐賀市赤松町に吉島家緞通ミュージアムを開館し、約50年振りに佐賀の地に里帰りをすることが出来ました。 鍋島緞通は佐賀藩鍋島家の御用品としての価値のみならず、日本最古の手織り緞通として、文化的にも貴重な位置付けであることは言うまでもありません。

鍋島緞通は佐賀藩鍋島家の御用品としての価値のみならず、日本最古の手織り緞通として、文化的にも貴重な位置付けであることは言うまでもありません。 緞通の歴史は生産が開始されたと言われている江戸元禄期から数えますと、300有余年程の歴史がありますが、吉島家として緞通の製造に携わってきたのは、その中の、わずか100年程にしかすぎません。私たちは、江戸時代から脈々と流れる緞通の歴史を守る立場の者として、正統な歴史を後世に受け渡す重い宿命を背負いながら、日々の作業に向き合う毎日です。

緞通の歴史は生産が開始されたと言われている江戸元禄期から数えますと、300有余年程の歴史がありますが、吉島家として緞通の製造に携わってきたのは、その中の、わずか100年程にしかすぎません。私たちは、江戸時代から脈々と流れる緞通の歴史を守る立場の者として、正統な歴史を後世に受け渡す重い宿命を背負いながら、日々の作業に向き合う毎日です。 私たちが過ごす毎日の日々(作品創り)が、新たな歴史の1ページになるという重い責任を背負って、鍋島緞通とともに歩んできた吉島家として、江戸時代から緞通に携わってきたすべての方々の思いを受けて、まだ見ぬ未来へ、橋渡しが出来ればと思っております。

私たちが過ごす毎日の日々(作品創り)が、新たな歴史の1ページになるという重い責任を背負って、鍋島緞通とともに歩んできた吉島家として、江戸時代から緞通に携わってきたすべての方々の思いを受けて、まだ見ぬ未来へ、橋渡しが出来ればと思っております。 伝統を継承するということは、伝統を守ることだけではなく、先人達の思いを汲みながら、更なる創意工夫がそこに求められるものだと思っております。

伝統を継承するということは、伝統を守ることだけではなく、先人達の思いを汲みながら、更なる創意工夫がそこに求められるものだと思っております。 私たちは、作品が語るもの創りを目指し、後世に代々引き継がれる伝統の鍋島緞通を創り続けたいと思っております。

私たちは、作品が語るもの創りを目指し、後世に代々引き継がれる伝統の鍋島緞通を創り続けたいと思っております。

株式会社鍋島緞通吉島家

代表取締役 吉島一隆